|

|

|

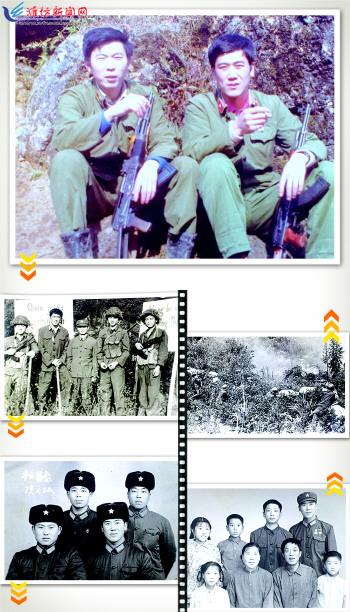

| 1985年7月,作者(右)与宣传股长许荣安(后任潍坊晚报总编辑)在去前沿阵地的路上留影。 1985年10月,作者(左二)与战友们在前沿阵地埋设对越宣传标语。 1979年1月,作者(前排右一)参战前与战友合影留念。 1985年8月,防御作战中作者留影。 1979年8月,作者在高密老家与家人的全家福。 |

|

|

|

|

青春是短暂的。当年17岁的我应征入伍,驻守海岛,戍边卫国,无怨无悔;两次参加对越自卫反击战,令人难以忘怀。回想起自己的那段军旅生涯,感到无比骄傲和自豪。

入伍从军

1975年底,刚满17岁的我从胶莱河会战工地应征入伍,光荣地成为海岛某部的一名解放军战士。

记得接到入伍通知书后,到县武装部集合换完服装,在爹娘的叮嘱声和众乡亲的欢送下,踏上了去部队的征程。望着爹娘渐渐远去微躬的背影,泪水模糊了我的视线。从那一刻起,我就暗下决心,到了部队一定努力工作、刻苦训练,做一名合格的解放军战士,为家乡父老争光。

当时新兵连的条件极其艰苦,战士们睡在铺着麦秸的水泥地面上,上面铺着一床薄薄的褥子,坑道里阴暗潮湿。白天进行列队训练,晚上是政治学习。三个月的新兵连生活结束后,我被分到了130毫米加农炮连二排三班。

由于当时文化大革命尚未结束,加上我们部队所处的地理位置,全团除个别连队战备值班外,其余都在进行国防施工。每天清晨,我们徒步十几公里,翻越几座山头来到施工现场,傍晚再返回营房。我们施工的地方由于地形和条件受限,根本用不上机械,全部靠人挑、肩扛、车推,工作量相当大,晚上还要轮流站岗,与驻地民兵一起巡逻。只有到了冬天,工地无法施工,我们才返回连队进行冬训。

当年的海岛,除遍布大小山头的坑道、防御工事外,荆棘密布,岛上只有一条蜿蜒曲折的沙石公路,没有通行证是不能出岛的。当时两层高的县百货大楼是地标建筑,因人员稀少,物资匮乏,只有下边一层营业,上边一层做为仓库。到了海带收获的季节,海边滩涂到处晾晒着海带。当时流传着:“小海岛,真威风,一辆公交来回空,十分钟就能跑全城”、“海蛎子皮,马莲草,海带成堆没人要”顺口溜就是最好的写照。

1977年“五一”前后,父母从老家到部队看我,临走时我给他们买了部分海产品。记得当时青鱼每斤一角九分、大巴鱼每斤二角四分、黄花鱼二角八分、海带每斤二分、海米每斤三元五角、大对虾每斤一元二角,海参每斤只有十二元。为了省钱,我到海边花3元钱买了10斤虾,回来后让炊事班长帮忙煮了一下,晒干后出了一斤半海米,半斤虾头。30多年过去了,这些事仍历历在目。

斗转星移,时过境迁。前几年,我有幸又回到曾工作生活了三年的老连队。现如今的海岛,给人的感觉与从前大不一样,明亮洁净的营房,宽阔平坦的马路,高耸林立的大楼,漫山遍野的花卉,依山而建的疗养院,大大小小的旅游景点,置身其中,仿佛进入了仙境。

参加战斗

1979年初春,中越边境硝烟弥漫。由于越军对我边境不断骚扰,我边防军民的工作、生活受到严重影响。时任军委主席的邓小平发出命令,对越进行自卫还击作战。

我们所在海岛部队接到上级指示,抽调部分入伍时间长、家庭弟兄多、思想表现好的骨干补充到云南边防部队。当时我们连共6个名额。进行战前动员,表决心,写血书,确定参战人员。最后确定了指挥排一人、一排两人、二排两人及连部文书6名同志参战。其中,二排这两名同志都是我们三班的。在体检中,因连部文书腿查出有毛病,需要换人。做为班长的我强烈要求参战,连队领导经过研究,慎重考虑后决定让我参战。

1979年元月21日,我们6人胸佩大红花,在领导和战友们的祝福声中乘船离岛,于当晚坐上了开往云南的闷罐军列,七天七夜后到达昆明。然后又转乘汽车,三天后到了马关县的一个山沟里,分到了14军41师121团2营6连。

我们连是步兵连,驻在马关县中越边境的苗族山寨里,主要战斗任务是攻打越南的河江市东光县、发隆镇、老寨等守敌。到达新连队的第一天我们便理了光头,发了防刺胶鞋。(据侦察,越军在各阵地四周挖了许多陷阱,里边埋设竹签,为减少战时不必要的伤亡,所以参战部队配发了防刺鞋)。经过一段时间的战前演练,2月16日晚11点,我们接到出发的命令,秘密行军来到中越边境我方一侧的山腰里隐蔽待命。

2月17日凌晨4:30分,对越自卫还击战打响了。霎时间,火箭炮、加农炮、榴弹炮、迫击炮万炮齐鸣,各种炮弹雨点般倾泻在越军阵地上。经过一个多小时后,我们部队翻过山头,冲向越军阵地。10:30分完成战斗任务,全连毙敌37名,俘敌9名,缴获各类枪支弹药及一批过去我国支援他们的军用棉被,麻袋上印着“中粮”二字的大米等物资,为配合其它连队攻打发隆镇扫清了外围障碍。

发隆属越南东光重镇,四面环山,地势险要,镇内暗堡林立,到处都埋设着地雷和陷阱。由于越南当时反华气焰嚣张,实行全民皆兵,防守之敌除正规部队外,还有公安屯(相当于我们的民兵组织)和群众组织的游击队。我们6连和4连、8连、9连一起,对发隆连续攻打了三天,整个战斗相当激烈。白天我们打下来后,为防越军偷袭,便撤到山上,晚上越军随即占领。后来在其它连队配合下全歼守敌,一举攻克发隆镇。此次战斗,我们也付出沉重代价,团参谋长、4连连长及许多战友在战斗中光荣牺牲。发隆战斗结束后,我们又先后攻打了东光县城、老寨、黑寨等。随后,部队又改为穿插或预备队配合13军攻打老街一线守敌。

3月5日,中央军委发布命令:全线撤军。我们于3月13日凯旋归来,先后在河口、马关、麻栗坡等县驻守。因为我在战斗中作战勇敢,表现突出,于是火线入党、立功、提干,战后被保送到济南军区步兵学校(后改为济南军区陆军学院)学习深造。

再上前线

1981年我在济南陆军学院毕业后,被分配到驻潍某部政治处工作。

1984年,中越边境老山、者阴山地区战事不断,逐渐升级。1985年初,我所在的部队接到军委命令,于5月初进驻云南麻栗坡县进行战前训练。5月30日下午到船头乡芭蕉坪换防南京军区,对越进行防御作战。我团防御战线十多公里,大小150多个山头。经历了漫长的雨季和旱季,在荒无人烟的亚热带森林里坚守阵地一年多,参加大小战斗几十次,收复了被越军占领的山头十几个,粉碎了越军发动的旱季攻势和雨季攻势,捍卫了祖国的尊严。

在一年多的作战任务中,我深入作战阵地一线,及时了解战士们的战时思想动态,宣传报道英雄人物,整理编写英烈事迹,做好战时思想政治工作,使参战人员牢固树立坚守阵地、戌边卫国、为祖国争光的思想。

5月30日晚,我部与兄弟部队交接换防后,越军趁我们对地形不熟,对战区情况不十分了解之机,进行大规模全线反扑进攻。处在最前沿的七连、八连战斗相当激烈,连续打退敌人多次进攻。七连三排长高福胜和通信员蔡金华英勇牺牲,其它连队也相继出现伤亡。

为了及时宣传报道英雄事迹,稳定战士情绪,我和时任宣传股长的许荣安同志(后转业至潍坊报业集团任潍坊晚报总编辑)找到团领导,请求到战斗最激烈的连队进行采访。获准后,我们于31日早晨冒着越军猛烈的炮火,每人扛着一箱手榴弹,手里提着一箱子弹,急速跋涉三公里,从团前沿指挥所赶到最前沿的七连阵地上慰问伤员、采访英雄事迹。当阵地上的战士们看到有人给他们送来弹药,激动得热泪盈眶。

为了安全起见,连队干部劝我们到连指挥部掩体内隐蔽。但我俩早已把生死置之度外,坚持在前沿阵地采访,并写出了《高福胜为祖国流尽最后一滴血》、《蔡金华重伤不下火线》等稿件,被《解放军报》等报刊刊登。

当时,战斗最激烈最频繁的当属老山主峰一侧的“211”高地。此高地在中越边境盘龙江岸边、老山主峰侧翼,面积仅0.5平方公里,是越军和我们运送弹药及生活物资的必经之地,谁占领谁就控制了补给线。一年中双方向该高地发射各种炮弹几十万发,原来茂密葱绿的植物变成了光秃秃白花花的一片岩石。海拔高度生生削去80公分,用手抓一把石粉,里边就有近30块弹片。可想而知,战斗是多么的残酷和激烈!

据政治处参战日志记录,在这一年中,我先后下阵地250多天,到达全团所有大小150多个山头,2000多个猫耳洞,在战评工作中荣立三等功。时任山东省省长的李昌安、潍坊市市长邵桂芳都给我们驻潍某部参战官兵写信表示慰问。

由于驻地边民的房屋屡遭越军炮火袭击,学生上课成了问题,我们就在隐蔽的地方帮他们办起了“帐篷小学”,并为他们提供学习用品,受到当地群众和上级领导的好评。

在战斗间隙,部队还组织开展了“战士心中有祖国,人民心中有战士”、“国威军威看西南”等活动,并与部分高校大学生搞联谊竞赛。

1986年6月份,我所在的部队班师回营。之后,根据中央军委裁军百万的指示,我于同年7月份回地方工作至今。回想起短暂的军旅生涯,我无怨无悔,从心底里为自己曾经是一个兵而自豪和骄傲!

本版撰稿 郭象岭

郭象岭,男,1958年1月出生,高密市夏庄镇人。1975年入伍,历任排长、营部书记、连副指导员、团政治处宣传干事、保卫干事等职,1986年专业到潍坊市棉麻公司工作,2008年退休。曾在全国多家报刊发表过作品。

编后话

每个人都有自己特殊的经历,每个人的内心深处都有一段难忘的记忆。“蓦然回首”栏目与您相约,刊发与潍坊有关及潍坊籍人具有深刻内涵的回忆文章,尤其欢迎普通人参与潍坊重大历史事件的亲身经历。文章要突出个人视角,风格真诚,不掩饰,不虚伪,字数在3500左右,并附4-5张老照片。同时,刊发反映潍坊重大历史事件的组照,每版尽量突出一个主题,要有故事性、可读性。

欢迎广大读者赐稿!投稿邮箱:wfwbmrhs@126.com

|

|