|

|

|

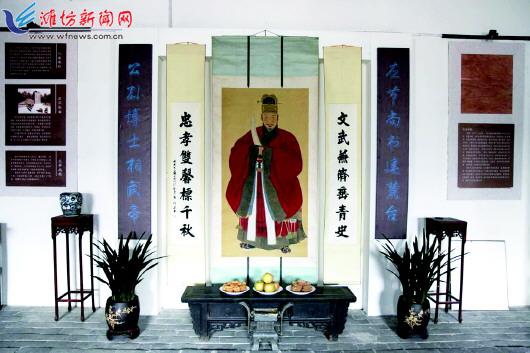

| 刘应节画像 |

|

|

|

|

潍坊区域文化传承悠远,由先秦而降至两汉,而以文化教育最称发达。西周早期,营丘一带是齐国文化教育的中心。明末潍县人刘应节建麓台书院,对潍县教育起了重大促进作用,清代时期在此创建的西涧草堂,授业者均为山左之大儒,由此文事活动日益繁盛。

创建书院促进教育 名流大儒授徒著述

据文献记载,西周齐国初封国都营丘,其地或在今昌乐东南境,而其地距潍城则更近。营丘作为齐国首都,其应与《礼记·王制》所谓“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”,或可说今潍坊地区西周早期,营丘一带是齐国文化教育的中心。

春秋时期齐国晏弱、晏婴父子相继为齐国卿相,无论从《春秋》《左传》,还是《晏子春秋》中,均可看出晏氏父子都有良好的文化修养,这应与当地教育的发达是分不开的。

汉北海郡、国之治分别在浮烟山前营丘、寿光纪台,均属于当时地方文化的核心所在,而浮烟山麓台处与公孙弘有着千丝万缕的关联,地志碑版或谓此地又是后来南燕太子慕容超读书处。

麓台一带真正意义上的书院之创建,则肇始于明末潍县人刘应节。刘应节少年颖异,文武兼备,31岁成进士,胆识过人,娴于军务,总督蓟辽保定军务,累官工部、兵部、刑部尚书。诸城博物馆藏刘应节为诸城邱橓所撰墓志一方,志文署“赐进士出身资政大夫刑部尚书前协理戎政奉侍经筵兵部尚书北海刘应节撰文”。据志载刘应节创建的麓台书院即位于麓台之侧。明代潍县有进士28人,前10名在刘应节创办麓台书院之前,平均21年一名;刘应节创办麓台书院后63年中18名进士,平均3.5年一名。清代267年时间潍县中进士78名,平均3.4年一名。从社会教育发展历史考察,可见刘应节创办书院对潍县的重大功绩。

明清鼎革,战火兵燹,沧桑风雨二百多年,麓台书院已经倾圮,清代乾隆时期则在此创建西涧草堂。据丁锡田《韩理堂先生年谱》载,乾隆二十三年(1758)夏,韩梦周(号理堂)与昌乐知名学者阎循观读书程符山修贞观中,与韩理堂“同读者共七八人,乡人夏秦玉于观南为筑学舍以居之”。乾隆二十四年(1759):“程符山学舍落成,号曰‘西涧草堂’。”

乾隆四十四年(1779),韩理堂继续设教程符山。“曹宅安知潍县事,为‘筑程符精舍’,并使其子鸣琳从学。”乾隆四十五年(1780)“精舍落成”。西涧草堂的位置,在浮烟山西麓,而西涧草堂则在西涧之东,距麓台书院旧址、修贞观不远。韩梦周于乾隆二十二年(1757)中进士,其18岁时郑板桥知潍县,颇赏识其才华。韩梦周在程符山读书讲学约11年,与之同任讲席的还有昌乐阎循观等名流。韩理堂设教程符山,地方学子慕名而来,从学者除本邑外,主要还来自安丘、昌乐、寿光、诸城、益都、临淄等地。韩梦周、阎循观退官之余,授徒著述,为山左之大儒。

由此可见,麓台书院奠定基础,西涧草堂与程符精舍则是开拓建树,二百年间培养纯正之士何啻百千,诚乃山左教学育人之楷模。

碑文辞采飞扬 历史积淀深厚

浮烟山周近出土碑版题刻文字,魏晋南北朝时期的极为简约,唐宋元时期,虽然多为宗教崇拜命笔,但字里行间仍可见辞采飞扬,如《潍县金石志》卷二载唐代初年《王义和造桥记》虽属残篇亦见文笔华美,如歌似赋,文云:“□通月浦,道九河于悬米;远接日津,至若珠璧方圆……夹驾浦浪拥盘蛇之阜……鼋梁叵讬,竹杖难依。非黄龙之可凭,岂白龟之能渡……六尘无染,四念有依,曜智镜于玄门,朗□灯于臣夜……舍家产之宝财,修桥梁之玉趾。乃使童男掬土,季女捧珠玉……飞宋都之五石,日柱悬流;浡玄圃之三山,龙门泻浪。□鲲于风路,对凤连骞;捧辔于云衢,蛟龙婉转……都道题臻,川涂辐凑,车马如水,冠盖若云……□仅通仙驾,蜀伯剑阁;惟构于铜梁,秦皇海原……勒石征踪,尚铭功于万岁,今乃琢诸琬琰,刊此彝章,镂玉字以……飞伏始萌,群方遂业,品物咸亨。甲祖六律,水宗五行……□珠孕玉,鳞跃龙游……之左介瑶原,右指分野,三齐封躔,四履孤方……重驿宾贡,欲济无梁。三急长者,十信善人,了通寂灭……玉女抗石,仙人担山。月形控地,虹势跨天。镌珠镂璧……”惟残碑断篇,惜乎不知撰者何所人也,但隋唐时期当地文风之昌盛由此可见一斑。

《潍县金石志》卷三,前住持仰天山文殊院传法沙门撰《大金潍州北海县西平寿村创修龙泉院记》:“潍阳右侧北海西南三十里,风景绝伦一方,幽微罕见,村名西平寿。所属第八都,地厚桑枣肥农人稠,列成街道,前临朱雀水,背靠元武岗,西观孤竹君,东望浮烟王,源河湛(斟)水,浪浪长流,砣山暗云,时时涌出。修文人面戴颜回,习武者身同颜子路。长寿老彭祖相挨,富贵人石崇可比。宏释教者首涅槃华严,敬儒典者读周易礼记……观院额号曰龙泉,睹圣景人间天上,龙泉水冬夏常然,太湖石春秋不变,殿前面松竹侵天,法堂后花果遍坠。”碑文缀长铭68句,每句4字,亦是论佛道法,纵横捭阖,气势博大,金石放光。

《潍县金石志》卷六,元北海县主簿傅汝梅撰《修贞观记》:“潍州北海县西南距城踰半舍之地有村曰望流,土风繁夥,地脉肥沃,亦州境之胜焉。有台拔出名曰麓台。上有堂殿巍然,其来旧矣。其台殿周围景物清幽非他处所及。巉巉而直上者台半之山也;澄澄而练净者台下之泉也。虚簷峻宇,幽窗静户,适当乎山光水色之间真天仙之攸宅,人间之胜概焉。”

明清时期由于历史积淀,地方名人向往浮烟山,或在此创建书院,由此文事活动日益繁盛。周近名士或在此研读,或乘暇登临,发思古之幽情,咏山水之风光,两代佳作数百篇,且篇篇珠玑,熠熠辉光。

◎相关链接

关于麓台的诗作

雨中登麓台

(明)刘应节

山上孤台台上亭,望中烟树湿冥冥。

花枝垂媚春风发,草色轻濛细雨经。

老去生涯关地主,豪来诗句妬山灵。

胜游止此应难并,车马何须效五陵。

寄潍县杨再蘧蔡漫夫于鸣岐

(明)周亮工

流饭桥头月满林,囊沙河上树萧森。

长风白浪鱼书远,细雨孤山客梦深。

卖饼谁留车下士,解骖独感座中心。

自怜华发垂垂老,更对斜阳抚剑镡。

潍县诗

(清)顾炎武

人臣遇变时,亡或逾于死。

夏祚方中微,靡奔一人耳。

二斟有遗迹,当日兵所起。

世人不达权,但拜孤山祀。

《程符十咏(并序)》其一:

麓台

(清)阎循观

公孙幽栖处,荒台尚峥嵘。

寒色四面起,百顷夕波清。

我辈复登临,愁心满月明。

1984年8月27日,笔者在西安出席中国古文字研究会第五届年会,承柯劭忞之子柯昌济先生特书柯老先生咏赞浮烟山之诗文,今特迻录于此:

程符为地肺,可以弗不详。

地林埽蛇螭,毒崖丛杞芳。

脩坂东逶迤,土石赭有章。

霍如彩翮舒,翼天负朝阳。

倒映沧海碧,百里无崇岗。

亹亹阎与韩,尚有读书堂。

当时颂弦士,抱瓮精庐旁。

本期图片为孙敬明、慈文德提供

|

|